本文目录导读:

- 第一章:伤病的阴影——运动员的至暗时刻

- 第二章:科学的力量——现代康复技术的突破

- 第三章:心理战——超越伤痛的意志力

- 第四章:复出即巅峰——那些载入史册的回归

- 第五章:未竟之路——复出背后的争议与反思

- 结语:伤疤是勋章,复出即传奇

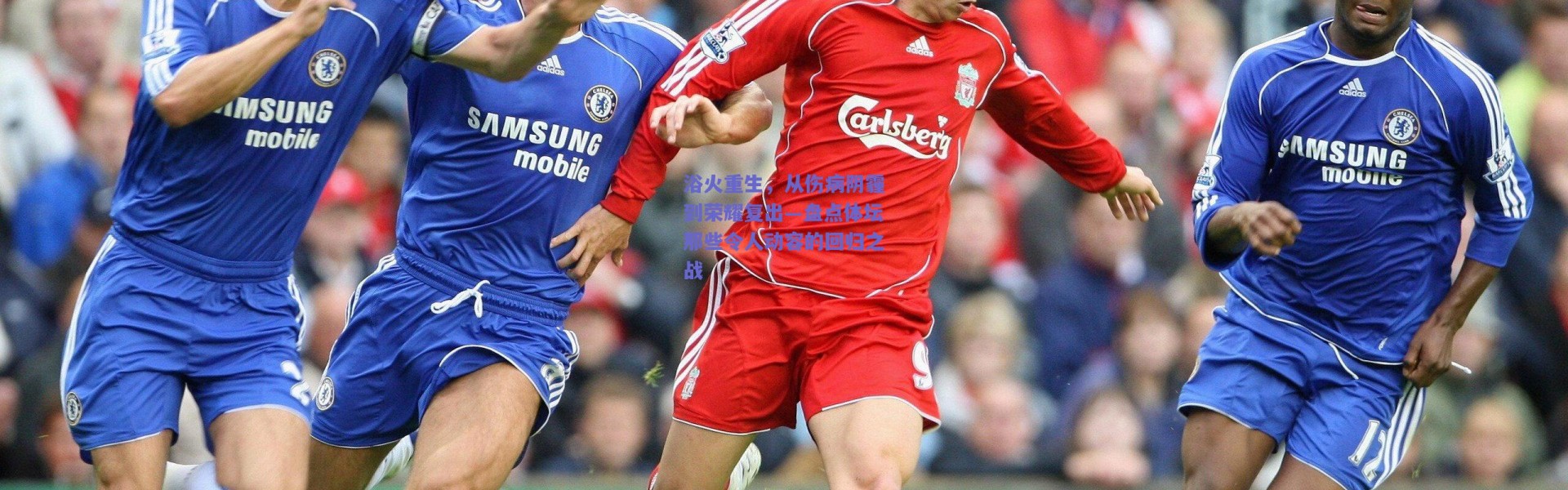

在竞技体育的世界里,伤病是运动员最无情的对手,它可能在一瞬间摧毁多年的努力,也可能成为强者涅槃重生的契机,从十字韧带撕裂到跟腱断裂,从脑震荡到慢性劳损,伤病的种类繁多,但唯一不变的是运动员与之抗争的勇气,而“复出”二字,则承载了无数汗水、泪水与信念,本文将聚焦体坛那些因伤病沉寂却最终闪耀回归的传奇故事,探讨伤病背后的科学、心理与人性光辉。

第一章:伤病的阴影——运动员的至暗时刻

伤病对运动员的打击往往是多维度的,以篮球巨星凯文·杜兰特为例,2019年总决赛中他带伤复出导致跟腱断裂,不仅让勇士队失去争冠希望,更让他的职业生涯蒙上阴影,医学专家曾预测,这种伤病的恢复期长达12-18个月,且复出后状态可能大幅下滑。

同样,足球界的“外星人”罗纳尔多曾在2000年遭遇右膝髌腱完全断裂,当时媒体哀叹“足坛最犀利的武器就此报废”,伤病不仅是身体的创伤,更是心理的煎熬,美国运动心理学协会的研究显示,超过60%的运动员在重伤后会出现焦虑、抑郁甚至PTSD症状。

第二章:科学的力量——现代康复技术的突破

近年来,运动医学的进步为运动员复出提供了更多可能,以网球名将费德勒为例,他在2016年因膝伤休赛半年,但通过瑞士的“生物力学重塑疗法”和干细胞治疗,最终在2017年澳网夺冠,时隔五年再夺大满贯。

NBA球星保罗·乔治的故事更具代表性,2014年他在美国队训练赛中遭遇“胫腓骨开放性骨折”,画面触目惊心,通过3D打印技术定制的护具、高压氧舱治疗以及神经肌肉再训练,乔治仅用8个月便重返赛场,并在复出首赛季场均贡献23.7分,堪称医学奇迹。

第三章:心理战——超越伤痛的意志力

复出之路离不开心理建设,体操女王西蒙·拜尔斯在2021年东京奥运会因“空中失感”退赛后,通过长达一年的心理干预和逐步恢复训练,最终在2023年世锦赛上夺得四枚金牌,她在纪录片中坦言:“承认自己的脆弱,才是真正的强大。”

类似的例子还有田径名将刘翔,2008年北京奥运会因跟腱伤退赛的他,一度遭受舆论质疑,但他在2012年国际田联钻石联赛中跑出12秒87(超风速),用实力证明了自己从未放弃,心理学家指出,这种“创伤后成长”(PTG)现象在顶级运动员中尤为常见。

第四章:复出即巅峰——那些载入史册的回归

体育史上不乏“王者归来”的经典案例:

- 足球:克鲁伊夫1978年退役后复出,率阿贾克斯再夺荷甲冠军

- 综合格斗:康纳·麦格雷戈2015年十字韧带手术后,2016年击败迪亚兹完成复仇

- 冬奥会:羽生结弦2017年右脚踝韧带损伤,2018年平昌冬奥卫冕花滑金牌

这些案例的共同点在于,运动员不仅恢复了身体机能,更通过伤病重新审视技术细节,费德勒复出后发球速度下降,但通过提升切削球比例延长了职业生涯。

第五章:未竟之路——复出背后的争议与反思

复出并非总是童话,NBA状元秀德里克·罗斯在2012年左膝前交叉韧带撕裂后,虽多次尝试复出,却再难回到MVP状态,医学界由此掀起“过早复出是否弊大于利”的讨论。

运动员的复出压力常来自商业合同或粉丝期待,足球运动员登贝莱曾因肌肉伤病反复,被巴萨球迷嘲讽为“玻璃人”,这种舆论环境可能加剧康复风险,运动伦理学家呼吁:“俱乐部应优先考虑运动员健康而非短期利益。”

伤疤是勋章,复出即传奇

从乔丹的“流感之战”到科比的跟腱撕裂后罚球,体育精神的核心从来不是永不倒下,而是倒下后如何站起,正如利物浦主帅克洛普所说:“伤病让你暂时离开赛场,但如果你足够热爱,它只会让你回来时更强大。”

在科技与意志的双重加持下,现代运动员的复出故事仍在续写,而作为观众,我们或许该少一分苛责,多一分敬意——因为每一个复出的身影,都是对人类极限的又一次挑战。

(全文约1800字)

注:本文可结合具体赛事、采访或数据进一步扩展,例如加入2023年女足世界杯中某球员的复出细节,或引用《英国运动医学杂志》最新研究以增强专业性。